北疆风景线 最美在此处

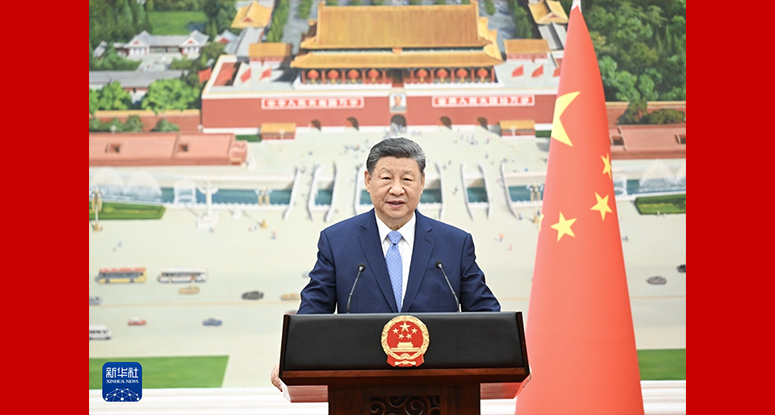

习近平总书记强调:“核心价值观的养成绝非一日之功,要坚持由易到难、由近及远,努力把核心价值观的要求变成日常的行为准则,进而形成自觉奉行的信念理念。”广泛践行社会主义核心价值观需要多角度、多层面、多渠道系统推进,从国家、社会、个人和教育等多个层面综合施策,共同写好“完善培育和践行社会主义核心价值观制度机制”的篇章。

社会主义核心价值观的培育与践行,既能够为中国式现代化及高质量发展凝聚最广泛的共识、汇聚最强大的合力,又能为改革创新带来的利益调整给予最大程度的缓冲和抗压支持,是把14亿多人民团结在一起的精神纽带。强化社会主义核心价值观引领,绝不只是口头号召,更不是书本上的教条,其根基就体现在日常生活的方方面面。伟大的时代呼唤伟大精神,崇高事业需要榜样引领。

北疆的呼伦贝尔,也就是祖国雄鸡形地图的鸡冠子上,作为中国最大的地级市——有1733.32公里的边境线,48个民族的221万各族儿女守望相助。呼伦贝尔大草原闻名遐迩,这里以辽阔壮丽的景色和复杂多变的地理环境,成为考验忠诚与勇气的特殊战场。

国门第一岗

内蒙古呼伦贝尔满洲里市,北接俄罗斯,西临蒙古国,是我国最大的陆路口岸,是“一带一路”的重要枢纽。在这片广袤的土地上,有一支特殊的队伍——移民管理警察,他们以无畏的勇气和坚定的信念,默默守护着国家的边境线,维护着国家的安全与稳定。他们当中,有捍卫祖国边防事业的英雄模范,有为边检事业贡献毕生精力的时代功臣,还有扎根边疆、勇担重任、无私奉献的戍边先锋。他们身上集中反映了社会主义核心价值观的忠诚于党、忠于人民、爱岗敬业、不怕牺牲的精神。

国门下,一列列载满电子配件、生活物品的中欧班列,从满洲里铁路口岸缓缓驶出国门,驶向“一带一路”沿线国家,满洲里铁路口岸自2013年中欧班列开行以来,累计通行数量突破26000列大关。41号界碑旁,庄严的国徽下,红色的“国门第一岗”五个大字熠熠生辉,满洲里出入境边防检查站的“国门卫士”在此驻守,承担着筑牢祖国北疆安全稳定屏障护航口岸经济高质量发展的神圣职责,这处哨所也被历代戍边人称为203哨位。203哨位设立于上世纪50年代,那时候满洲里边检站刚刚组建,出于宣示国家主权和强化口岸管控的目的,在界碑旁设立了这一流动岗哨,也是入境的第一道关口和出境的最后一道防线,地理位置十分重要。墙壁上印有“内蒙古满洲里,最高气温+41℃,最低气温-44.9℃,跨越80℃的警色”字样的壁画显示了这里艰苦的执勤条件,有这样一首打油诗记载了早期边检人的执勤场景:“三顶帐篷一口锅,融化冰雪就干馍,风里雨里守国门,骆驼飞马去巡逻。”

1992年,满洲里被国务院确定为首批沿边开放城市,对外贸易日益常态化,国门下的国际货运列车数量日益增多,203哨位的基本职能已经得到明确,主要是对国际货运列车进站情况进行通报,配合做好前置检查工作,检查限定区域是否藏匿人员、违禁品和危险品,以及快速反应处置突发事件等。边境无小事,驻守祖国边境70余年来,历代在203哨位执勤的“国门卫士”都曾亲历过一桩桩查处非法出境、国际货运列车火灾等惊心动魄的故事。这些故事在满洲里边检站口口相传、流传至今,激励着一代代戍边人守边守国、安心安业。直至2008年,为了适应日益增长的中俄贸易发展,满洲里市新建了第五代国门,也是现今中国体积最大的国门。伴随着满洲里国门的知名度逐渐提高,203哨位拥有了一个雄武的代名——国门第一岗。改革开放40多年来,满洲里已成为中国最大的陆路口岸,承担着中俄贸易65%以上的陆路运输任务。如今的203哨位已成为一处追寻初心使命、了解边境历史的红色印记,在这里,人们可以抚今追昔,深思今日中国富强安康的缘由,成为源源不竭的奋斗动力。时光流转,沧海桑田,血脉基因永恒不变。守卫“国门第一岗”的卫士,在不同历史时期,承担着不同的历史使命,但都交出了令国家放心、人民肯定的历史答卷。“我为祖国守国门”誓言墙,已成为游客争相拍照留念的网红打卡地。

草原上的“海东青”

海东青,是一种猎鹰,被称为“万鹰之神”。在呼伦贝尔大草原上,有一支名为“海东青”的公安骑警队,他们的故事流传在草原,在台前,也在幕后。在央视的舞台上,他们是公益服务最美警队;在内蒙古,他们是感动北疆最美警察;在网友镜头下,他们是草原上最美的骑行者。取名“海东青”,就是希望骑警队能像海东青一样奋力高飞,忠诚、勇敢、永不放弃。

陈巴尔虎草原地广人稀,山地多、河流多,有时出勤,警车走到一半,民警只能下车步行,特别是下雨天,在草原上开车几乎寸步难行,不但影响工作效率,也给草原生态保护带来隐患。2015年7月,“海东青”组建骑警队,主要负责辖区的治安巡逻、边境的安全防范、草原上大型活动的安保维稳,保护草原生态、处置突发事件和服务群众。队员从最简单的动作练起,刷毛、修蹄、喂草料,洗澡、遛马、剪马鬃,还给每匹战马起了响亮的名字,它们也成为警察最亲密的战友。

习近平总书记指出,筑牢我国北方重要生态安全屏障,是内蒙古必须牢记的“国之大者”。“海东青”骑警队牢记总书记嘱托,在维护民族团结和边疆安宁上担负着重大责任。建队9年来,边境巡防里程超10万公里,圆满完成各类活动安保685次,救助群众694人,侦办盗挖野生草药案件32起,化解草牧场纠纷98起。“海东青”骑警队时刻奋战在维护国家安全和保护人民平安的最前线,切实筑牢祖国北疆安全稳定屏障!

如今,传承吃苦耐劳、一往无前、不达目的决不罢休的蒙古马精神的“海东青”骑警队已成为呼伦贝尔大草原上一张闪光的名片,更是祖国北疆一道亮丽的风景。

最北无人区中九个人的坚守

众所周知,中国的北极点在黑龙江漠河,但在内蒙古还有一个比漠河还往北的乡镇,也是我国唯一没有居民居住的乡镇,只有乡镇政府和边境派出所,就是被称作“中国最北无人区”的呼伦贝尔市额尔古纳市恩和哈达镇,这里年极端低温零下58度,平均气温零下6度,全年无霜期仅有81天,原始森林覆盖率高达98%,距离最近的医院119公里。

如果有人问,这里还有必要设派出所吗?恩和哈达边境派出所的九名民警会回答你:有!祖国版图的完整,是他们坚守的意义。民警们牢记保卫北疆安全的职责使命,用坚守与奉献书写着北疆青年的家国情怀。

走进大兴安岭原始林区的恩和哈达边境派出所,首先映入眼帘的,便是“爱岗敬业、献身边防”八个大字,这是民警们一天工作的起点。早上六点,民警们背对着这八个大字整齐列队,出操训练。八点,巡边。他们将穿越一片原始森林,拨开拦路的树枝,蹚过湍急的湾流,直抵祖国边境。十点,他们抵达中俄界河。十二点,他们坐在河边,望着河流远去的方向,聊着天,吃一顿简单的午餐。下午两点,他们来到132号界碑前,擦拭掉国徽上的灰尘后,开始返程。下午五点,民警们回到派出所,记录巡边要情,直到夜幕降临。这就是恩和哈达每一天都在发生的故事,它没有惊心动魄,也不曾轰轰烈烈,有的只是平淡无奇和默默坚守。曾有专家说,恩和哈达被原始森林环抱,一旦发生自然灾害,民警将没有退路。但他们硬是年复一年地守了下来。

所长黑泽明2015年夏天来到这里,一守就是10年。3000多个日日夜夜,他已不再年轻,却对这里的一砖一瓦、一草一木,如数家珍。教导员左彬初到这里,便被茫茫无际的林海雪原所震撼,他目光灼灼写下诗句:“绵绵大雪将化成今春柔美的草,我心澎湃!”民警史小刚来到这里已经4个年头,每年春天,他都会向远在陕西老家的妻子寄一束风铃草,告诉她自己在边疆一切安好。民警陈向军每次巡边都会带一面国旗,擎旗巡边对他而言,是态度,更是信念。他说,每当看到国旗矗立在界河畔,都会感到无比自豪。民警牟东印每天傍晚和父母视频时,总是会把手机从宿舍的窗口伸出,高高举起,让摄像头带着父母远眺更远的风景。民警蔡培在日记中写道:“守在这里,就是守护祖国的版图完整,有界碑在,祖国就在,我们的责任就在。”民警康健在营区后院开了一片菜地,种下土豆、大葱、豆角,他说来到这里,就要把这里当作家,身为内勤民警,就要为战友们管好家。民警方政,曾把女朋友带到派出所。女朋友踏进营区的那一刻,眼泪便止不住地往下流,她说,这里的艰苦难以用语言形容。民警梁海洋把日常点滴用手机拍下来,做成影集,说要等女儿长大了,再把这里的故事慢慢讲给她听。就是这样平凡的九个人,在这样一个平凡的世界里,历经岁月的洗礼、风雪的侵袭,与孤独浩瀚为伴,书写着忠诚与奉献。

我们不曾看见,他们对父母、妻儿的惦念;我们不曾看见,他们寒冬里被风霜定格的脸庞;我们不曾看见,他们在四季轮回中的一腔孤勇。我们看见的,只有他们的满腔热血,与一颗不变的初心。这群守望在中国最北疆的年轻人,他们的青春或许与繁华都市、绚烂夜空无缘。但他们眼中有光,心怀希望,无怨无悔地把青春献给了边疆,活出了年轻一代最美的模样,成为新时代新征程上的价值引领和精神动力。

头顶国徽、一身警服便是人民警察践行社会主义核心价值观的责任与使命,在祖国北疆还有更多的凡人小事,比如带领乡亲们走上生产生活生态“三生统一”的全国优秀党务工作者、五四青年奖章获得者米吉格道尔吉,全国五一劳动奖章获得者、“国家的孩子”敖德巴拉,年仅7岁就跃马扬鞭与父亲一起巡边护边的小女孩,他们的故事无一不感人至深,都是在各自的岗位上践行着社会主义核心价值观。

核心价值观是一个民族赖以维系的精神纽带,是一个国家共同的思想道德基础,让持续深化广泛践行社会主义核心价值观成为建设新时代的精神灯塔,成为谱写中国式现代化篇章的力量源泉。

(作者:全国政协委员,内蒙古自治区满洲里市政协副主席)