我在人民政协的怀抱里感动成长

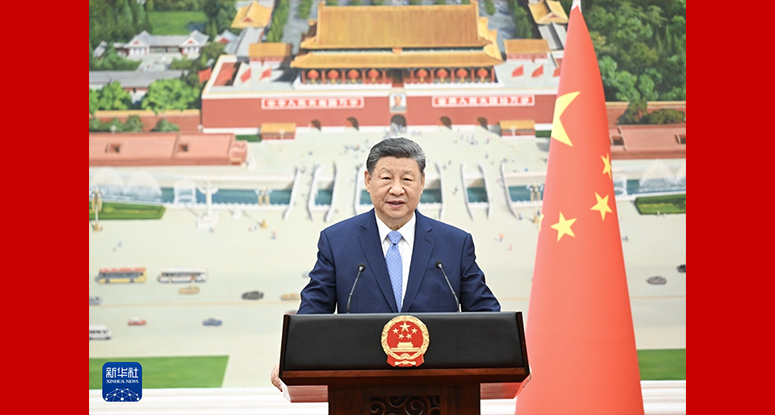

2019年11月,习近平总书记在上海市长宁区虹桥街道古北市民中心第一次提出“人民民主是一种全过程的民主”。

而就在此前的9月20日,中东欧、非洲国家友城官员在上海研修,我作为研修班志愿者,陪同他们来到古北市民中心参观。在这里,我第一次如此近距离地了解“民声”怎样落地成为“民生”。

当时的我没有预料到,自己后来会成为人民政协的一名记者,有机会记录并传播全过程人民民主的生动实践。

见证家国大事中的委员身影

几年来,在从事采编工作的过程中,我对人民政协的政治协商、民主监督、参政议政三大职能有了更深入的了解,也真正体会到,一名好的记者做好工作要讲大局、接地气。

2022年10月,党的二十大胜利召开,这毋庸置疑是各大媒体、各新闻从业者的聚焦点。我也跃跃欲试,希望参与到党的二十大宣传报道工作中。

在社领导的统筹安排下,杂志社创新报道视角,突出故事性。我们将“镜头”对准党的二十大代表、政协委员,采写他们参会的所见所闻所思所想,这样既客观呈现了事实,又直观展现了党代表、政协委员的风采。

在张贴着入党誓词的会议室里,我见到了北京市政协委员王洪玲,她是一名戏曲表演艺术家。王洪玲声情并茂地回忆着大会的盛况,向我展示她写满了7、8页纸的笔记和手机里的参会照片。和她面对面交流时,我从她中气十足的声音、绘声绘色地描述中感受到她的激情,而从她身后环境的装潢、标语中又能观察到她严抓党建工作的力度。

正是因为到现场,通过眼力、脑力、脚力的共同作用,这位党代表、政协委员刚柔并济的形象就扎实地刻在我的脑海。在采访中收集了足够的素材,再以笔力讲好委员故事也就不再是难题。通过这次采访,我也加深了一个认知:现场永远有迷人的政协故事。

2023年3月5日,我第一次服务全国两会。在全国政协委员程玉珍的房间,她操着一口地道的山西话,和我们激动地讲述着山西省刘寨村脱贫后的变化。她时而眼中含泪,时而情绪高亢,她说村民们告诉她,一定要把他们的感谢、感激、感恩之情带到北京。朴素的话语传递着他们真诚的情感,令我和同事感动,我们想把这些故事传播给更多人。

我们抓住时效,对来自乡村一线的全国政协委员程玉珍、王传喜、黄丽萍、杨松等展开采访,记录脱贫攻坚成果和乡村振兴经验,并根据传播渠道的不同特点改写稿件,“一鱼多吃”,在微信公众号和杂志上分别刊发快讯和深度报道。这样既通过议题设置展现委员风采、传递大会好声音,也通过发挥新媒体的作用弥补了杂志在时效性方面的不足。

讲好生动可感的履职故事

我们经常说要“讲好中国故事、政协故事、委员故事”。我也一直在思考,究竟怎样讲故事才算讲得好呢?

服务“奋进新时代,百名委员说”宣讲活动的经历给我上了十分生动的一课。其中,我特别难忘的一幕是十三届全国政协委员杨佳站在宣讲台前,即使眼前什么也看不到,但她仍面带笑意、神情坚定,将中国人权事业的发展和她的履职经历娓娓道来。宣讲时,现场观众数次鼓掌,有的委员偷偷抹眼泪,活动结束后在机关还不断听到大家提起杨佳,回味她的宣讲。

有一位从事政协新闻宣传的前辈曾说,讲好政协故事不仅要讲,还要让受众听得懂、听得进。杨佳委员的故事让我认识到,好的故事离不开主题的“个性化表达”。杨佳委员从2008年参加全国两会,就应邀做客中国国际广播电台为期两周的“杨佳日记”直播栏目,开创了全国政协委员用英语全程对外宣介两会亲身经历的先河;2022年,她又克服当时个人、家庭、工作的多重压力,走上宣讲台,以15分钟的完美呈现为我们带来精神的洗礼。履职15年,虽然视力受限,但杨佳从未停下履职步伐,可见她宣讲的主题“做好新时代的责任委员”与她的人格魅力是如此贴切。而这种通过讲故事带来的情感共振,是“ChatGPT”等人工智能无法替代的。

2024年,在文艺工作座谈会召开十周年之际,我们又采写刊发《冯远征:从高原到高峰》等委员风采文章,收到不少读者的好评。《中国政协》杂志“奋进新时代,政协委员说”“委员风采”等栏目,也曾约请不少政协委员特别是获优秀履职奖的委员结合自身经历,讲述党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革,讲述人民政协紧紧围绕党和国家中心工作履职尽责的新气象。

传播服务为民的政协情怀

十四届全国政协以来,无论是作为记者报道协商议政活动,还是作为机关青年参加活动,我经常会听到一句话——“政协为人民,委员在身边”。

委员履职“服务为民”活动就是其中的一个缩影。2023年起,全国政协创新开展委员履职“服务为民”活动,得到委员们的积极响应。随着活动方式越来越多元,我们也不断丰富报道形式,助推活动传播效果进一步深化。

2023年9月,14位全国政协委员分赴4省10市,开展28场“科普万里行”讲座。杂志社派我和3名同事报道此次活动。在四川,我注意到十四届全国政协常委常凯所作的科普讲座结束后,学生们像追星般不停地提问,并且一窝蜂涌上来请委员寄语、合影。现场热烈的气氛下,我赶紧拿出手机、相机轮流拍照和录像,并第一次进行视频报道,在网上面向社会传播。

人民政协为人民,不仅体现在委员们“走出去”,履职为民;也体现在将公众“请进来”,了解政协。得益于领导的关心支持,近年来,杂志社年轻同志有更多机会参加到全国政协各项工作中,并从中获得锻炼和成长。

2023年12月,北大、清华等20余所京津冀高校的100余名青年学生参加“走进政协”公众开放日活动,我和其他几位青年干部报名陪同参观。考虑到参加活动的都是年轻人,活动内容适宜对外传播,话题又具有时效性,我拍摄了一条“快问快答”的视频,请参观的大学生即兴回答政协知识,以新颖的形式面向社会各界宣传人民政协、介绍政协知识。视频在“中国政协杂志”和“人民政协网”抖音号上发布后,收获了理想的传播效果。

多少事,从来急,天地转,光阴迫,一万年太久,只争朝夕。虽然我的“协龄”尚短,但通过与委员、同事的交流,通过学习、参观等,我对人民政协75年的光辉历程充满敬仰。75年,是个承上启下的重要节点。展望未来,身为中国政协杂志社的一员,我将继续夯实采编本领、记录政协发展,讲好政协故事、传播协商文化,在人民政协的怀抱里不断成长。

(全国政协机关庆祝人民政协成立75周年获奖征文选登)